交通肇事“顶包”行为的刑法认定

黄燕玲 2022年09月15日

【摘 要】 交通肇事后找人“顶包”行为原则上不应认定为逃逸。结合法律规范目的和精神理解可知,加重处罚“逃逸”,本质上是在追究逃避救助被害人的责任。然而,即便肇事者已经救助被害人,司法实务也大都倾向将其认定为逃逸。在找人“顶包”情形中,他人可能同时顶替救助责任和法律责任,也可能仅顶替与救助责任无关的法律责任。当行为人仅让他人顶替与救助责任无关的法律责任时,侵犯的是司法机关的权威,与被害人的生命健康法益无关。

【关键词】 “顶包”行为 交通肇事 逃逸 救助责任 法律责任

引 言

“交通肇事素有‘马路杀手’之称,是过失犯罪之王。”由于各种原因,某些行为人在交通事故发生后会尽其所能逃避法律的追究,而找人“顶包”是其中一种方式。在司法实务中较为突出的问题是:交通肇事后找人“顶包”能否认定为交通肇事后逃逸?就这一问题,不仅各地判决标准不一,在理论界也尚未取得统一认识。正因为交通肇事罪是“过失犯罪之王”,如何认定这一问题,将影响国家每一个人的切身利益。本文研究发现,以“交通肇事后逃逸”来认定找人“顶包”的行为,在司法实践中出现了过度化的问题。该如何结合法律规范的目的和精神来解释“找人顶包”及“逃逸”行为在刑法中的应有之义,进而判断“顶包”行为原则上是否属于交通肇事后逃逸,均是交通肇事罪司法适用亟待明确的问题。

一、司法实务认定情形之考查

(一)“顶包”案件的统计分析

1.交通肇事者行为方式之统计

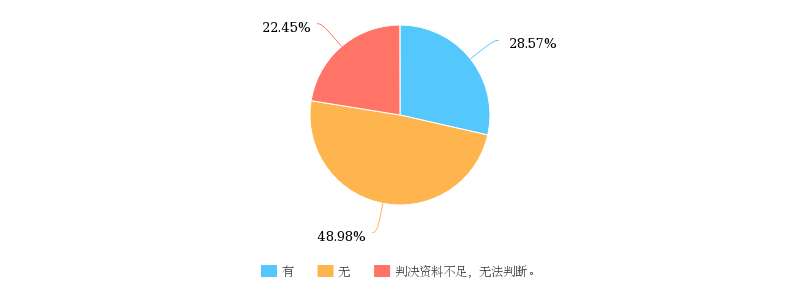

图一 行为人是否履行了救助义务?

根据对98起“顶包”案件统计可知,有28.57%的行为人在交通肇事后对被害人履行了救助义务。具体的行为方式有:送被害人前往医院、拨打120急救电话或是拦下其他车辆送被害人前往医院等。可见,接近三成的行为人在履行救助义务后,找他人顶替的仅是与救助责任无关的法律责任。

图二 “顶包”的行为方式

找人“顶包”的行为方式多种多样,笔者在此只以“顶包”发生的地点为根据进行划分。由图二可知,“现场顶包”与“事后顶包”占比大体一致,没有呈现一边倒趋势。而在“现场顶包”中,有的是行为人指使同车人“顶包”,有的是第三人自愿“顶包”,更多的是打电话通知相熟的第三人到场为其“顶包”。而在“事后顶包”中,行为人多为先逃离现场,而后安排他人为自己“顶包”。

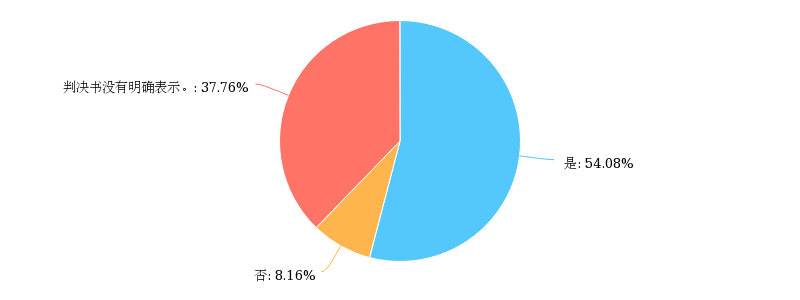

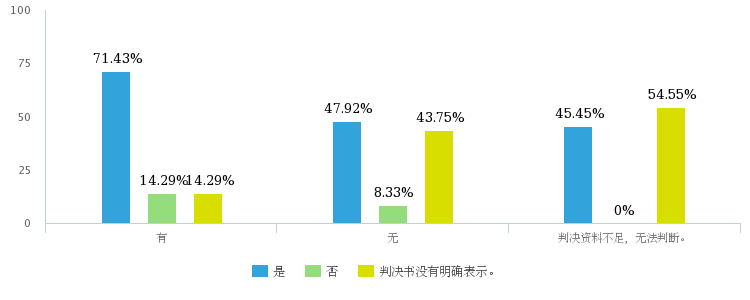

2.判决法院认定之统计

图三 判决法院是否将找人“顶包”行为认定为逃逸?

图四 判决法院有否进行说理?

通过上图可知,超半数的法院会将找人“顶包”行为认定为交通肇事后逃逸,同时,只有不到半数的法院会就这一问题在判决书中给出充分的说理。

在徐某飞交通肇事案的一审判决书中,判决法院表示:

本案中被告人徐某飞主观上具有逃避法律追究的故意,客观上在警察到场时被告人徐某飞虽然在现场附近没有离开但默认他人顶包,离开现场后首次接受警察问话时谎称不是肇事者,其行为属于消极的逃跑行为,故被告人徐某飞的行为构成交通肇事罪逃逸。

而周某甲犯交通肇事一案中,判决法院表示:“‘逃逸’的核心问题在于逃跑的目的是为了逃避法律的追究;逃离事故现场并不一定构成‘逃逸’;如‘顶包’的交通肇事案件,肇事者即使没有离开现场,也应定肇事逃逸。”

图五 当行为人履行了救助义务,法院是否认定其为逃逸?

据统计可知,超七成的案件行为人找人顶替与救助责任无关的法律责任时,会被认定为“逃逸”。只有不到15%的案件,在行为人履行救助义务后找人“顶包”,判决法院会将其剔除在“逃逸”之外。

汤博交通肇事一审刑事判决书中,判决法院认为:

交通肇事逃逸,其最终目的是隐瞒肇事者身份,逃避法律追究。逃离现场系积极的逃跑行为,在现场躲藏、谎称不是肇事者或在现场但指使或同意他人顶包,属于消极的逃跑行为。无论是积极或是消极的逃跑,都属于逃逸的范畴。

无独有偶,李时建交通肇事一审刑事判决书中,即使行为人履行了救助义务,法院判决意见认为:

案发后,被告人李时建即便有电话报警的行为,但其并未将自己是肇事司机的事实如实相告,警察到达现场后,也未告知,可见,被告人李时建主观上有逃避法律追究的故意,客观上也实施了不如实告知并让人顶包从而逃避法律追究的行为,其行为应当认定为交通肇事逃逸。

而在没有认定为“逃逸”的判决书中,同样是以加重司法机关查明责任主体负担为核心理解逃逸:

本案被告人陆某欲让同车人顶替、在处警交警排查询问初期否认自己是肇事者、留在现场救助被害人、血检期间主动承认自己是肇事者等的行为,致使本案在尚未正式立案前实际已告破,并未给交通事故责任的正确认定带来困难,也未使被害方的利益造成损失,对于司法机关的正常活动也未造成严重妨害,故对其行为不宜作逃逸认定和处理。

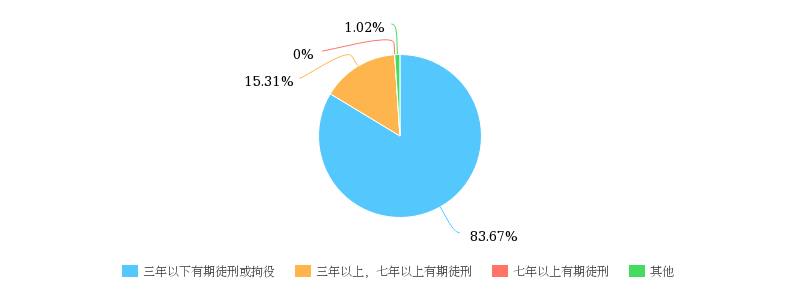

图六 法院所判处执行的刑期统计

如图可知,98起案件中高达八成的案件都只判处三年以下的有期徒刑或拘役,无判处七年以上有期徒刑,甚至有超过一成的案件会被免予刑事处罚。该信息表明,法院在判决交通肇事案件时,刑期一般不会过重。因此,若想减轻因自身过失而导致的交通事故责任,不逃跑才是行为人最为理性的选择。

(二)相关司法性文件的规定

《江苏省高级人民法院、人民检察院以及公安厅于2011年联合会签发布关于办理交通肇事刑事案件适用法律若干问题的意见(试行)》(以下简称《江苏省交通案件意见》)。该文件的第6条规定:“行为人肇事后指使、利诱他人冒名顶替,对行为人以交通肇事罪从重处罚,构成逃逸的,依法从重处罚;冒名顶替者情节严重的,以包庇罪依法惩处。”此外,《浙江省高级人民法院关于在审理交通肇事刑事案件中正确认定逃逸等问题的会议纪要》(以下简称《浙江省交通会议纪要》)第3条对找人“顶包”的行为做出了规定:

让人顶替的情形有多种。有的肇事者让同车人顶替或者打电话让人来现场顶替;有的肇事者逃离现场后叫顶替者到现场或者去公安机关投案等等,根本目的就是使自己逃避法律的追究。因此,肇事者让人顶替的行为从本质上说仍是一种交通肇事后的“逃跑”行为,而且还是一种指使他人向司法机关作伪证的行为,妨害了司法机关的正常诉讼活动,社会危害比一般逃逸更大,应认定为交通肇事逃逸并从重处罚。

暂不论文件所规定的内容是否合理,先且看这两份文件对理论界在这一问题的认识上及给司法实务所带来的影响。

有学者曾对这两个司法性文件做出过评析:根据这两则司法性文件,肇事者在交通肇事后指使他人顶替的行为似乎应当认定为交通肇事后逃逸并从重处罚。换言之,肇事者在肇事后指使他人顶替的行为属于交通肇事后逃逸的特例。而笔者认为,《江苏省交通案件意见》第6条前半句应是指若符合上述情形,行为人应被论以交通肇事罪,且在相应的量刑幅度内从重处罚;而“构成逃逸的,依法从重处罚”的表述可见该文件并未将所有找人“顶包”情形都认定为逃逸。更为恰当的理解应是:只有当找人“顶包”的危害性达到“逃逸”程度时,才可将其认定为“逃逸”,而非是只要交通肇事后找人“顶包”就应认定为逃逸。

上述文件给司法实务带来的影响则更为明显,甚至在某些案件的认定中起着指导作用。来自浙江省杭州市中级人民法院、浙江省高级人民法院的作者撰文评析沈水根交通肇事案时,说理直接引用了《浙江省交通会议纪要》的表述。而来自浙江省桐庐县人民法院的作者在评析程某交通肇事案,则更为直接表示“行为人找人顶罪的行为主观上有逃避法律追究的故意,客观上实施了逃跑的行为,符合犯罪构成要件,应认定为交通运输肇事后逃逸,但应根据不同情况分别处理。” 笔者认为该文论证不足,或是因为缺少上述司法性文件的指导。但可以看出,审判官在判决该类案件时,未经合理解释便将“顶包”行为认定为逃逸,说理出现逻辑跳跃,更多体现的是个人立场倾向。此外,来自最高院的作者在评析费良玉交通肇事案时指出:“为逃避法律追究而找人顶替,隐瞒自己是肇事司机的行为,应认定为交通运输肇事后逃逸。”这三起案例都来自浙江省,而判决最终都认定行为人交通肇事后找人“顶包”构成逃逸。这容易导向一种错觉:只要交通肇事后找人“顶包”,就应当认定为逃逸。

二、“逃逸”行为的应然理解

(一)“逃逸”行为刑法体系地位的探究

中国刑法条文对交通肇事后“逃逸”行为的规定并不复杂,基本体现在刑法第133条。但若结合司法解释规定去理解,这一概念易在实务中产生误用。比如,2000年颁布的《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《交通案件解释》)第二条所规定的第六种情形,简言之就是“逃逸”,但此处所规定的“逃逸”与刑法条文中的“逃逸”所处地位不同。《交通案件解释》中的“逃逸”是构成要件要素,而我国刑法条文所规定的“逃逸”则是交通肇事罪中的加重处罚情节。申言之,刑法中所说的“逃逸行为”不仅仅是一个量刑情节,特定情况下,它还是定罪情节。

当交通事故致一人以上重伤,负事故全部或主要责任,同时行为人具有逃逸情节,应当认定为交通肇事罪。但在处理该类案件时,有学者认为只要行为人有交通肇事行为并且存在“逃逸”情节,就应当升格法定刑,且该主张甚至影响了法院的判决。笔者认为,已经作为构成要件要素而被评价过的“逃逸”情节,不能在量刑过程中作为加重情节成为升格法定刑的依据而被重复使用,否则严重违背现代责任原则。同时,也有违刑法作为“司法法”追求公平,讲求公正的性质。因此,在司法实践中不能认为凡是逃逸行为均可作为加重处罚情节来处理。

(二)逃逸行为的实质内涵

逃逸行为多种多样,逃离现场仅仅是表现形式之一。而“逃逸”在我国刑法条文中规定过于简单,行政规章也无法对交通肇事后的逃逸行为一一列举,因此,结合法律规范的目的和精神解释法律词语,以重新理解其应有之义尤为必要。1995年《交通肇事逃逸案件查缉工作规定》中指出:“交通肇事逃逸案件,是指发生道路交通事故后,当事人故意驾驶车辆或弃车逃离交通事故现场的案件。”《交通案件解释》规定:“‘交通运输肇事后逃逸’,是指行为人具有本解释第二条第一款规定和第二款第(一)至(五)项规定的情形之一,在发生交通事故后,为逃避法律追究而逃跑的行为。”简化条文后可看出上述规定认为:逃逸是逃跑的行为,是为了逃避法律追究。

在认定“逃逸”时,有两个基本前提:第一,交通肇事行为已经构成犯罪。《交通案件解释》规定的“行为人具有规定的情形之一”意味着行为人的肇事行为首先必须构成犯罪。第二,行为人对交通事故的发生本身有认识。交通肇事后逃逸是主客观相一致的行为,换言之,行为人除必须具有客观的逃逸行为,还必须具有逃逸的故意。若仅满足离开现场这一外部特征,而没有逃逸的故意,则不能认定为此处的“逃逸”。

那么,我国刑法为何要对“逃逸”加重法定刑?从法律依据上看,《道路交通安全法》第70条规定:“在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应当立即停车,保护现场;造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。”就此,有学者指出:国家对行为人规定了两个法律义务。一是救助伤者,这是为了使伤者能得到及时救治,防止事故损失的扩大,是基于道德责任对行为人所提出的要求。二是保护现场,便于有关部门尽快查清事故责任,这意味着,行为人不能逃离现场。

而在理论界,学者高东秀表示:“逃避抢救义务和肇事责任是肇事后逃逸的两个根本动机,行为人主观上有且只有这两个动机。”无独有偶,学者李朝晖也曾撰书指出:“逃避抢救义务以及其后逃避责任追究是逃逸者的两个根本动机。一般情况下,逃逸者同时具有逃避抢救和交通事故责任动机。”按照两位学者的理解,后一种责任更多体现为行为人为逃避法律追究,没有主动投案,甚至意图混淆责任认定。然而,笔者并不认同这是立法惩治“逃逸行为”的根本目的。

首先,自首需要奖励,但不配合调查未必需要加重刑罚,否则有违法律激励原理。学者姜涛主张,法律激励需关注公平问题,尽管惩罚是必要的,但公平对于强化行为人的动机更为重要,一旦行为人认为机制不公,突破机制行事的几率就会增大。由于理论和实务界通常把行为人犯罪后的合作视为正向激励,给予其有利的法律后果,若单凭行为人逃逸再导向加重处罚的负向激励,则有失公平。该主张不认为简单把正向和负向综合起来的激励设计是完美的。此外,内在自觉型的“肇事-救助”机制比起外部强制型的,能大幅减少交通肇事后的“二次伤害”。如果行为人在犯罪后给予合作,司法机关还因其逃逸而加重刑罚,那么“合作”将会失去意义,最终走向消失,这非是法律的“正义之维”所欲实现的。

其次,为保护交通事故被害人的生命健康,避免行为人因逃逸导致被害人得不到及时救助而死亡或重伤,而对行为人设置救助义务才更符合立法本意。刑法之所以只在交通肇事罪规定逃逸为加重法定刑的情节,而没有在杀人、放火、抢劫等更具社会危害性的犯罪中进行规定,是因为在交通肇事场合,行为人先前的过失行为使他人生命处于危险状态,产生了作为义务,须促使行为人救助被害人。如果行为人肇事后不履行救助义务,即便其仍留在现场,被害人也可能得不到及时的救助而死亡或重伤。换言之,应当以不救助被害人为核心理解和认定逃逸。

最后,韩国、德国、加拿大、俄罗斯等国家在惩治交通肇事后的逃逸行为时,针对的也是不救助被害人而逃离事故现场的行为。

总而言之,根据相关法律及司法解释规定可知,“逃逸”的认定可以用一条公式表示:逃逸=逃避法律追究+逃避救助义务。而从立法本意上说,“逃逸”本质上逃避的是对被害人的救助责任。

三、交通肇事“顶包”行为之剖析

交通肇事后找人“顶包”,是指由他人顶替肇事人出面承担后果的行为,目的是为了减轻因肇事而给自身带来的不利影响。这表面上有人出面承担责任,使司法机关迅速侦破案件,及时起诉,尽快实现了对被害人及其近亲属的赔偿或补偿;实际上却是践踏公平,亵渎司法机关的权威及扰乱有关部门正常工作秩序。媒体往往会密切关注交通肇事行为人的身份,一旦出现公职人员,或是在某一行业、地区具有一定社会影响力的人物,部分媒体将不断发酵事件,吸引大众目光。基于将要面临巨大的舆论压力,这类行为人更倾向找人“顶包”。

有学者表示,交通肇事后逃逸本质上逃避的是先前行为导致的以救助被害人为核心的保证人义务,而指使他人冒名顶替的行为事实上阻碍司法机关查明真相,侵害了正常的司法秩序。两者归属不同的法益。但笔者认为,找人“顶包”的情形还包括——行为人把救助义务也交由“顶包人”代为顶替,自身完全逃避事故全部责任。

如上文所提及,接近三成的行为人虽然意图逃避法律责任追究,但他们履行了最为核心的救助义务,找人代为顶替的仅是与救助责任无关的法律责任。然而,在这98起案件中,也存在着诸如朱乙、陈某某交通肇事案邓华强交通肇事易志交通肇事案等——这些案件的行为人逃避了救助义务,让他人代为顶替救助,意图将案件责任推脱得一干二净。在这种情形下,肇事者让他人同时顶替了救助义务和法律责任。

由此可见,“顶包”行为的“包”中装的可能仅是与救助责任无关的法律责任,欺骗的只是国家司法机关,但也可能同时装着法律责任和救助被害人的责任。

四、肇事后找人“顶包”行为能否认定为逃逸?

(一)原则上不能认定为逃逸

《浙江省交通会议纪要》第3条前两句仅列举“顶包”行为的类型,且表示“顶包”行为是逃避法律追究的行为,至于逃避何种法律责任追究,却未进一步撰文阐述,便直接得出结论:“顶包”行为本质上是逃逸。该条文前后的解释缺少因果逻辑,所表达的更多是起草者个人立场倾向——发生交通事故后,先不论行为人有无救助被害人,只要让他人冒充肇事者向公安机关自动投案,这种让人出面顶替的行为就是“逃跑”行为。

首先,这与肇事后逃逸没有任何关系,其仅是典型的妨害司法机关、行政机关处理案件,有可能构成包庇罪、妨害作证罪等,也有可能仅是治安处罚,不构成任何犯罪,但不应认定为“逃逸”。如果“让人顶包”可以被解释为“逃逸”,警察询问时说自己不是肇事人也能被解释为“逃逸”,甚至沉默不说都是在“逃避法律责任”,“逃逸”将等同于“逃避”,所以,交通肇事后要么成立自首,可以从轻或减轻处罚;要么只能是“逃逸”,需加重法定刑。但需要注意,“逃逸”是法条用语,不能随意被替换为“逃避”。其次,现在公共交通领域已经大量使用摄像头,其实交警部门不需要付出太大成本,就能解决逃逸造成的犯罪嫌疑人特定化问题,既然如此,还因此加重逃逸者的法定刑,实际上就是在单纯维护交警部门的权威,这个代价不小。

通过第二、三节的研究分析可知,逃避救助被害人是逃逸的核心;而肇事后找人“顶包”,找人顶替的可能是法律责任和救助责任,也可能是与救助责任无关的法律责任。因此,肇事后找人“顶包”不一定构成逃逸。当行为人找他人顶替的仅是与救助责任无关的法律责任时,将其认定为逃逸缺乏正当性。总而言之,找人“顶包”行为原则上不能认定为逃逸,只有在例外的场合中才有认定为逃逸的可能性。“顶包”大部分所顶替的是法律责任,行为人欺骗的是只是国家,但交通肇事后逃逸主要处罚的不是对国家的责任,而是对被害人的救助责任。

(二)例外情形的分析与讨论

至于找人“顶包”在何种情形下才能认定为逃逸,学界在这方面的研究相对不足,但可以通过对逃逸行为的理解来进行认定。就“交通肇事后逃逸”的定性,理论界主要流行三种代表性观点:“逃避法律追究说” “不履行救助义务说” “放弃救助伤者和保护现场义务说”。

第二种学说相对而言更具合理性。首先,逃避法律追究说并非结合交通肇事罪的法益进行理解,维护的只是司法机关的权威。其次,第三种学说表明只要行为人逃避履行其中一种义务,就应当构成逃逸。但设置保护现场义务,目的是为了减轻司法机关查明责任主体的难度,破坏事故现场本质上也仅是侵犯司法机关的权威。如果因行为人破坏事故现场,而忽略其所履行的救助义务,认定构成逃逸,无疑本末倒置。最后,犯罪后为逃避法律追究而逃跑的行为,不具期待可能性。之所以加重处罚肇事后逃逸,是因为在交通肇事场合中往往有需要救助的被害人。以不救助被害人为核心理解逃逸更符合立法本意,亦同交通肇事罪的法益相契合。

此外,还有一种情形值得商榷。如果事故导致被害人当场死亡,客观情况决定行为人没有救助被害人的可能性,无论是否逃离事故现场,行为人找人“顶包”的行为,属于单纯为逃避法律责任追究而“逃跑”的情形,是否构成“逃逸”?

有学者认为即便被害人当场死亡,行为人为逃避法律追究而逃跑的行为,也不应认定为逃逸而加重处罚,这是因为即使有行为人的狡辩,对其适用刑罚仍需凭借事实和证据来判断,否则,不但无法认定单纯的逃逸情节,也无法认定“因逃逸致人死亡”的情形。张明楷教授由于坚持“不履行救助义务说”,因此其指出在行为人造成交通事故后,没有需要救助的被害人(如被害人已经死亡或没有救助可能性等)而逃走的,不应认定为逃逸。结合交通肇事罪的法益可知,这个罪主要在于保护其他交通参与者的安全,而不是为了维护司法机关的权威,所以笔者认为救助了被害人之后或者根本无被害人可救的场合,根本不存在逃逸的问题。至于加重了司法机关查明责任主体的负担,应当考虑到的是,其他犯罪的行为人逃亡同样是加重了司法机关的负担。

结 语

交通肇事后逃逸,核心要义在于逃避救助被害人的义务。而找人“顶包”有可能让他人同时顶替救助责任与法律责任,也可能仅顶替与救助责任无关的法律责任。因此,找人“顶包”行为原则上不能认定为逃逸,只有当行为人不履行救助被害人的义务,找他人代为顶替时,才能认定为逃逸。

ENGLISH

ENGLISH