单位型共同犯罪的罪责大小划分标准厘清

王洁娴 2024年09月24日

共同犯罪是一个古老的刑法话题,随着市场经济的发展,共同犯罪的模式不再仅是简单的自然人组合,而更多的是以公司、社会团体为载体进行的单位型共同犯罪。这类活动的犯罪属性较为隐秘,公司经营和犯罪活动相对分离,涉及人员较多,分工复杂。在具体个案中,经常出现相同职位的两人在不同案件中的量刑完全不同的情况,比如笔者代理的两个组织、领导传销活动罪案件,当事人的职位均是财务总监,但一个被认定为主犯,排位仅次于总经理,另一个却被认定为从犯,排位靠后。如何客观、科学划分公司内部人员的罪责大小,一直是司法实践中较多争议、难以统一标准的难题。

受我国共同犯罪体系分类法影响

按照德日刑法理论,共犯区分为正犯和共犯。正犯一般是指亲自、通过他人或与他人共同实施符合构成要件行为的人;而共犯则指帮助犯和教唆犯,所起的作用为促进结果发生,或者引起犯意,并未实施符合构成要件的行为。在考量共犯人罪责大小时,需要先评价共犯人的身份,属于正犯还是共犯,进而再来评价行为人的罪责大小,共犯的量刑参照正犯的量刑从轻减轻。

与德日刑法不同,我国刑法对共犯的分类包括主犯、从犯、胁从犯。这种分类法是以共犯在共同犯罪所起的作用为标准分类,起主要作用的系主犯,起次要、辅助作用的系从犯。从犯、胁从犯从轻减轻处罚。作用分类法的目的是解决共犯人的刑事责任问题,但由于没有解决正犯与共犯区分,则会存在主犯包括正犯和共犯,从犯包括正犯和共犯的可能性,无法从行为性质角度判断危害性大小以区分罪责大小。

正犯行为的危害性必定大于共犯行为的危害性,作用分类法避开了对共犯人行为性质的认定,模糊了行为性质概念,进而也会影响对于客观行为对结果所起的作用大小的评价。毕竟评价行为性质与评价一个人所起到的作用是两回事,前者标准相对清晰,后者标准极其模糊。

由此可见,我国共同犯罪分类法,对共犯人罪责评价路径产生了一定影响,缺乏清晰的标准和评价路径,无法细化裁量基准,容易使得个案判决结果差异较大。

不能简单以“职位高低”划分罪责大小

在很多案件中,司法机关习惯以职位高低来划分公司内部人员的罪责大小,这种观点认为职位越高,在公司决策层面起到的作用更大,自然需要承担的责任就更大。

但是,是否所有的单位型共同犯罪,都能够简单以职位高低来划分罪责大小呢?显然不是的,一律以职位高低来划分罪责大小,容易出现偏离实行行为展开的犯罪分工路径来认定,从而导致量刑不精准、不平衡。

对共犯人客观行为性质评价的重要性

无行为则无犯罪,这一格言表明行为是犯罪判断与刑法评价之基础,实行行为在共同犯罪中有着决定性作用。我国刑法分则规定的实行行为均认定为正犯行为,因此确定实行行为,就能对共犯人客观行为性质进行一一评价,从而参照正犯刑事责任标准去评价共犯人的刑事责任。

回归共同犯罪的实行行为路径划分罪责大小

如前所述,单位型的共同犯罪活动往往需要多个部门协作、多方力量共同参与,存在共犯人不同时间加入,参与不同环节的区别等,面对如此复杂的分工,我们需要化繁为简,拨开公司外部单位特征的云雾,将犯罪事实与公司运营流程相关联,理顺犯罪流程,从而确定指控犯罪的实行行为和判断实行行为的核心环节。一旦确定了参照标准,接下来就可以将共犯人的客观行为与之相比较,以区分刑事责任大小。

因此,笔者认为,共犯人罪责大小区分标准应当回归共同犯罪的实行行为路径展开。

简单来说,第一步,根据指控事实和证据,明确指控犯罪的实行行为,理顺犯罪流程,分析实施实行行为的核心环节及涉及的对应部门、人员;第二步,判断行为人的客观行为是否属于实行行为;第三步,判断其行为与实行行为核心环节的紧密度,一般来说,行为与核心环节紧密度越高,往往对结果产生的作用更大,如果偏离较远的,则发挥的作用相对小。

下面笔者以代理过的三个案例来解释,在个案中如何回归实行行为路径划分罪责大小。

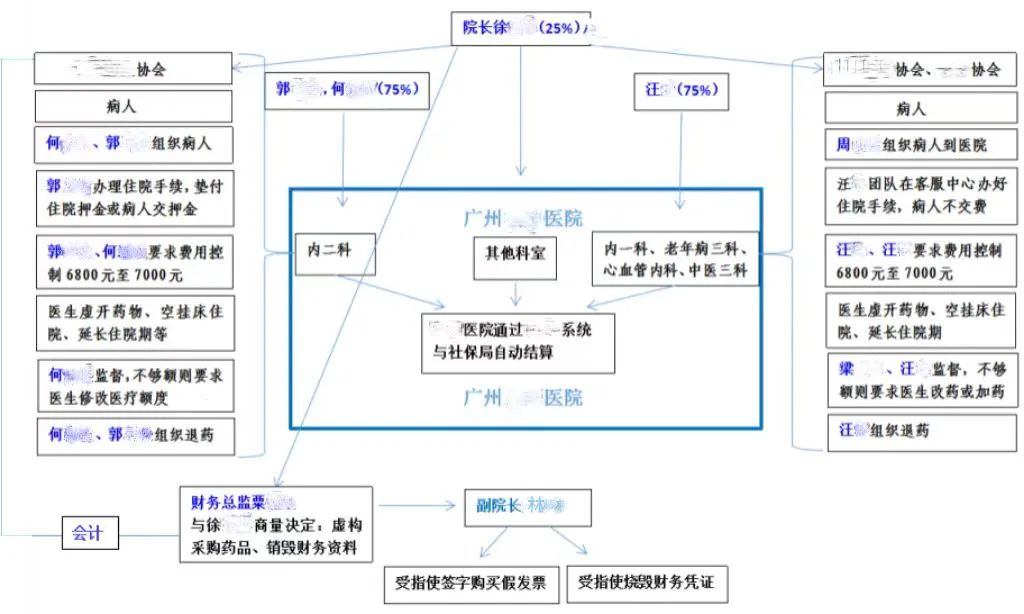

案例1:某民营医院被指控骗取巨额医保统筹基金,作案手法是利用慈善活动吸引年长者来医院体检,进而利用空挂床、虚开用药医嘱、虚开治疗项目的方式骗取巨额医保基金。笔者代理的林某是这家医院的常务院长,负责医院全面行政管理工作,在起诉意见书排位第二,仅次于医院院长。

通过阅卷,笔者发现全案骗保的核心行为是虚构虚假的医保数据,而这些行为都发生在具体造假的承包科室。林某虽然职位很高,但是她具体参与的事情却并不在核心环节中,因此起诉意见书排位并不准确。为了清晰反映各被告人在共同犯罪中的地位作用,笔者梳理了流程图。

最后,检察机关采纳了笔者的意见,将这位林院长的排位调至了科室老板之后。

案例2:某保健品公司被指控采取虚假问诊、夸大病情等方法,夸大药品的功效、虚假促销的手段,欺骗被害人高价购买该公司的食品、保健品。该公司被抓的员工共有十几名,有公司高管、销售骨干。黄某是公司总经理助理,职位比较高,如何区分黄某和公司销售人员、其他高管人员之间的罪责大小?

笔者发现,该公司业务部门之间相对独立,犯罪行为均由固定人员实施。黄某虽然职位比较高,但是他并没有具体参与业务部门的工作。为了客观反映黄某的参与程度,笔者梳理出公司业务开展流程,并划分出诈骗的核心行为及发生在哪些部门哪些环节,由此发现,黄某具体参与的事情都在诈骗核心环节之外。最后,法院采纳了辩护人的意见,认定黄某的排位在销售骨干之后。

案例3:吴某、李某、梁某均是某综保区企业的员工,被指控参与通过一般贸易买单出口的虚假贸易方式,骗取国家巨额专项补贴。吴某、李某最早加入公司,在中后期离职,而梁某中期加入未离职。如何评价吴某、李某、梁某的罪责大小?梁某案发前仍留在公司,工作时间较长,梁某的罪责就一定比吴某、李某要大吗?

笔者通过分析案件诈骗手法以及梳理骗保流程,发现国家专项补贴的申领条件很简单,只要与政府签订补贴协议,即可凭借出口数据申领。因此,骗保的核心环节在于与政府签订补贴协议和获取虚假的出口数据。而梁某加入公司之时,公司早与政府签订了补贴协议,且梁某既没有提供买单资金,也没有提供买单中间人,其主要从事的是货物打包、物流订舱、出口报关等琐碎工作。这些工作,放在骗保流程,并非属于核心环节内容。因此,梁某的罪责应当小于全程参与了核心环节的李某、吴某。

当笔者将此意见与经办检察官沟通时,立即得到了检察官的认可,并要求笔者将意见同步给侦查部门,控辩双方很快达成建议较低量刑的共识。

如何客观、科学公司内部人员的罪责大小,是一个长期困扰司法工作人员的难题,本文抛砖引玉,希望司法实践能尽快统一标准,解决这一大难题。

ENGLISH

ENGLISH